Виды аномалий шейного отдела

В исследуемой группе пациентов с аномалиями шейного отдела были установлены следующие диагнозы:

- Гиперплазия шейных отростков (шейные ребра) — примерно 23% всех случаев.

- Аномалия Киммерле — 17,2%.

- Седловидная гиперплазия атланта — 17,3%.

- Spina bifida posterior C1 (незаращение дужек атланта) — 3,3%.

- Ассимиляция атланта (сращение с затылочной костью) — 2%.

- Конкресценция (блокирование) второго и третьего позвонков — 2,4%.

В остальных случаях были выявлены другие патологии.

Среди врожденных аномалий также встречается смещение шейных позвонков, которое может быть вызвано спондилолизом и родовыми травмами.

Врачи отмечают, что пороки развития шейного отдела позвоночника могут проявляться в различных формах и иметь серьезные последствия для здоровья пациента. К числу наиболее распространенных аномалий относятся агенезия и гипоплазия шейных позвонков, а также их слияние. Эти состояния могут приводить к ограничению подвижности, болевым синдромам и даже неврологическим нарушениям. Специалисты подчеркивают важность ранней диагностики, так как многие пороки могут быть асимптомными в детском возрасте, но проявляться в более зрелом. Лечение таких аномалий часто требует комплексного подхода, включая консервативные методы и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. Врачи рекомендуют регулярные обследования для людей с наследственной предрасположенностью к подобным заболеваниям, чтобы минимизировать риски и обеспечить своевременное вмешательство.

Шейные ребра

Иногда рудиментарные ребра в области шейного отдела могут быть значительно увеличены. Чаще всего это наблюдается в седьмом шейном позвонке, но также может встречаться и в других местах.

Шейные ребра классифицируются на несколько типов:

- Неполные, которые заканчиваются в мягких тканях:

- первая степень — не выходят за пределы поперечного отростка;

- вторая степень — не достигают хрящевой поверхности первого грудного ребра;

- третья степень — соединены фиброзным гибким соединением (синдесмоз).

- Полные, которые образуют соединение с первым ребром:

- четвертая степень — жесткое костное соединение (синостоз).

В некоторых случаях они могут доходить до рукоятки грудины.

Чаще всего дополнительные шейные ребра встречаются у женщин, хотя согласно библейской легенде они должны быть у мужчин.

В двух третях случаев данная аномалия бывает парной.

Полные шейные ребра могут изменять анатомическую структуру шеи:

- Плечевое сплетение и подключичная артерия смещаются вперед.

- Изменяется прикрепление передней и средней лестничной мышцы:

- они могут прикрепляться к первому грудному ребру, к шейному, или к обоим.

- Межлестничный промежуток может сужаться.

Неполные ребра первых двух степеней редко вызывают какие-либо симптомы.

| Название порока развития | Описание | Возможные последствия |

|---|---|---|

| Аномалия Киари | Смещение миндалин мозжечка ниже большого затылочного отверстия, что приводит к сдавлению ствола мозга и спинного мозга. | Головные боли, головокружение, нарушение координации, слабость в конечностях, проблемы с глотанием, дыханием. |

| Платибазия | Уплощение основания черепа, при котором угол между скатом и передней черепной ямкой увеличивается. | Сдавление ствола мозга, нарушение кровообращения, гидроцефалия, неврологические симптомы. |

| Базилярная импрессия | Вдавление основания черепа в полость черепа, что приводит к уменьшению объема задней черепной ямки. | Сдавление ствола мозга и мозжечка, нарушение ликвородинамики, неврологические расстройства. |

| Атланто-аксиальная нестабильность | Чрезмерная подвижность между первым (атлантом) и вторым (аксисом) шейными позвонками. | Сдавление спинного мозга, боль в шее, неврологические нарушения, паралич. |

| Синдром Клиппеля-Фейля | Врожденное сращение двух или более шейных позвонков, что приводит к укорочению шеи и ограничению ее подвижности. | Короткая шея, низкая линия роста волос, ограничение движений шеи, неврологические осложнения. |

| Расщелина дуги позвонка (Spina bifida) | Неполное закрытие дуги позвонка, что может привести к выпячиванию спинного мозга и его оболочек. | Неврологические нарушения, паралич, проблемы с мочеиспусканием и дефекацией. |

| Добавочные шейные ребра | Наличие дополнительных ребер в шейном отделе позвоночника, которые могут сдавливать нервы и сосуды. | Боль в шее и руке, онемение, слабость в руке, синдром верхней апертуры грудной клетки. |

| Аномалии развития зубовидного отростка | Неправильное формирование зубовидного отростка второго шейного позвонка (аксиса). | Атланто-аксиальная нестабильность, сдавление спинного мозга, неврологические симптомы. |

| Врожденный стеноз позвоночного канала | Узкий позвоночный канал, который может сдавливать спинной мозг и нервные корешки. | Боль в шее, радикулопатия, миелопатия, слабость в конечностях. |

| Аномалии развития краниовертебрального перехода | Общее название для различных пороков развития на границе черепа и шейного отдела позвоночника. | Широкий спектр неврологических симптомов, зависящих от конкретного порока. |

Симптомы шейных ребер

В 90% случаев заболевание протекает без выраженных симптомов.

При визуальном осмотре может быть обнаружена и прощупана безболезненная костная выпуклость.

Если имеются неполные ребра, давление на них или на фиброзные тяжи, может возникнуть неврологическая симптоматика, особенно при наклоне головы в сторону гипертрофированного ребра. Это приводит к развитию синдрома лестничной мышцы:

- Боль и онемение в области шеи, плеча и руки.

- Слабость мышц, в некоторых участках могут образовываться провалы. Возникают трудности с поднятием рук и поднятием тяжестей.

- Нарушается мелкая моторика.

Полные шейные ребра могут вызывать компрессию подключичной артерии, что приводит к нарушению кровообращения.

Это может проявляться следующими симптомами:

- ослаблением пульсации в лучевой артерии;

- повреждением стенок сосудов;

- трофическими нарушениями в сосудах и коже (кожа становится холодной; наблюдается повышенное потоотделение);

- отеками и цианозом конечностей.

В самых тяжелых случаях возможны тромбоз подключичной артерии и гангрена рук.

Пороки развития шейного отдела позвоночника — это серьезная проблема, о которой говорят многие специалисты и пациенты. Люди отмечают, что такие аномалии могут проявляться в различных формах, включая недоразвитие позвонков, их слияние или, наоборот, избыточное количество. Часто пациенты сталкиваются с болями в шее, ограничением подвижности и даже неврологическими симптомами. Важно, что многие не осознают, что такие пороки могут быть врожденными и проявляться в детском возрасте. Врачи подчеркивают необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к лечению, включая физиотерапию и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство. Обсуждая эту тему, люди также акцентируют внимание на важности регулярных медицинских осмотров, чтобы предотвратить возможные осложнения и улучшить качество жизни.

Лечение шейных ребер

Лечение осуществляется при наличии болевого синдрома и компрессии артерий.

Используются следующие методы:

- Блокады с новокаином

- Воротник Шанца

- Сосудорасширяющие препараты

- Средства, способствующие рассасыванию фиброзных тканей

Если компрессия плечевого сплетения и соседних нервных волокон сохраняется длительное время, консервативные методы оказываются неэффективными, и в таких случаях рекомендуется хирургическое вмешательство — резекция шейного ребра.

Аномалия Киммерле

Аномалия Кеммерле представляет собой аномалию в области краниовертебрального перехода, которая связана с необычным врожденным дефектом атланта, проявляющимся в виде костной дугообразной перегородки на задней дуге, расположенной над бороздой позвоночной артерии.

Существует два типа перегородок:

- медиальная, которая соединяет суставный отросток с задней дугой;

- латеральная, соединяющая реберно-поперечный отросток с суставным.

Эта костная перегородка создает аномальный канал вокруг артерии, что может ограничивать ее движение при наклонах и поворотах головы. Это, в свою очередь, может привести к синдрому позвоночной артерии, нарушению мозгового кровообращения и даже к ишемическому инсульту в случае постоянного сжатия сосуда.

Симптомы аномалии Киммерле

- Головокружение и головные боли.

- Галлюцинаторные звуки в ушах (гудение, звон, шорохи, треск и прочее).

- Темнота перед глазами, плавающие «мушки», точки и другие «объекты».

- Приступы слабости, внезапные обмороки.

- Вегетососудистая дистония:

- колебания артериального давления;

- бессонница;

- чувство тревоги.

- На поздних стадиях:

- тремор в конечностях, онемение кожи лица, нистагм (дрожание глаз).

Лечение аномалии Киммерле

Аномалия, связанная с особенностями строения атланта, является неизлечимой. Основным методом лечения остается наблюдение и соблюдение режима ограниченных физических нагрузок на шею, а также выполнение дозированных лечебных упражнений:

- предпочтение следует отдавать постизометрической релаксации и статическим упражнениям.

Пациентам с аномалией Киммерле рекомендуется спать на ортопедической подушке.

При наличии симптомов недостаточности мозгового кровообращения могут быть назначены:

- циннаризин, кавинтон, трентал, пирацетам, милдронат.

При вегето-сосудистой дистонии (ВСД) могут использоваться:

- препараты для снижения артериального давления (например, эланоприл)

- седативные средства (настойка пустырника, валериана)

- транквилизаторы (грандаксин, алпразолам).

Все медикаменты при аномалии Киммерле и других пороках развития должны назначаться исключительно невропатологом.

Необходимость хирургического вмешательства при аномалии Киммерле возникает лишь в крайних случаях, когда диаметр аномального кольца сужается до критических значений.

Пациентам с данной патологией рекомендуется периодически проходить доплеровское сканирование сосудов шейного отдела.

Седловидная гиперплазия атланта

- При данной аномалии боковые части атланта увеличены настолько, что превышают верхнюю границу зуба аксиса (второго шейного позвонка).

- Верхняя поверхность атланта в области соединения с мыщелками затылочной кости имеет седловидную форму.

- Задняя часть тела атланта поднимается над его дугой.

Симптомы:

- Напряжение и дискомфорт в области затылка и шеи.

- Развитие деформирующего артроза шейно-затылочных суставов.

- При сжатии позвоночной артерии суставным отростком затылочной кости может возникнуть синдром позвоночной артерии.

Лечение симптоматическое:

- Обезболивание, снятие мышечных спазмов и улучшение кровообращения.

- Лечебная физкультура.

- Массаж и мануальная терапия.

Ассимиляция атланта

Ассимиляция атланта подразумевает его частичное или полное соединение с затылочной костью.

Среди основных рисков, связанных с этим врожденным дефектом, можно выделить два:

- Уменьшение размера большого затылочного отверстия, что может привести к сдавлению продолговатого мозга.

- Формирование компенсаторной гиперподвижности в нижнем шейном отделе, возникающее как реакция на неподвижность верхнего краниовертебрального отдела.

Симптомы ассимиляции атланта

- Приступы головной боли, сопровождающиеся возможной тошнотой и рвотой.

- Увеличение внутричерепного давления.

- Признаки вегетососудистой дистонии:

- учащенное сердцебиение, колебания артериального давления, повышенная потливость, панические атаки.

Если нет компрессии мозга, симптомы миелопатии с двигательными нарушениями не проявляются ярко.

Могут наблюдаться диссоциированные расстройства чувствительности в нижней части шейного отдела.

При сжатии структур продолговатого мозга симптомы зависят от уровня компрессии черепно-мозговых нервов:

- 9-11 пары: затруднение глотания, ощущение першения в горле, нарушения речи, хрипота, изменения вкусовых ощущений.

- 8 пара (преддверно-улитковый нерв): снижение слуха, шум в ушах, нистагм, головокружение.

- 7 пара нервов: неврит лицевого нерва.

Лечение ассимиляции атланта

- Обезболивание с использованием анальгетиков и нестероидных противовоспалительных средств (диклофенак, мелоксикам, ибупрофен).

- В случае интенсивных болей — выполнение паравертебральных блокад.

- Диуретики для снижения внутричерепного давления (верошпирон, диакарб).

- Рефлексотерапия.

- Электрофорез и фонофорез.

- Лечебная физкультура и массаж.

- Краниосакральная остеопатия.

- В тяжелых случаях для обеспечения стабильности шейного отдела используется воротник Шанца.

При критической степени ассимиляции может быть проведена хирургическая операция:

- ламинэктомия;

- расширение затылочного отверстия;

- передний и задний спондилодез нижнего шейного отдела позвонков.

Конкресценция шейных позвонков

Конкресценция представляет собой сращение двух или более позвонков. В области шейного отдела позвоночника это состояние может вызывать синдром короткой шеи, известный также как синдром Клиппеля – Фейля.

Позвонки могут соединяться как частично (в этом случае сливаются только дуги и остистые отростки), так и полностью (при полном слиянии тел и дуг позвонков). Наиболее часто наблюдается блокировка позвонков С2 и С3.

Важно отличать врожденную конкресценцию от спондилеза и болезни Бехтерева, поскольку в последних случаях блокировка возникает в результате прогрессирующего остеохондроза или спондилоартрита.

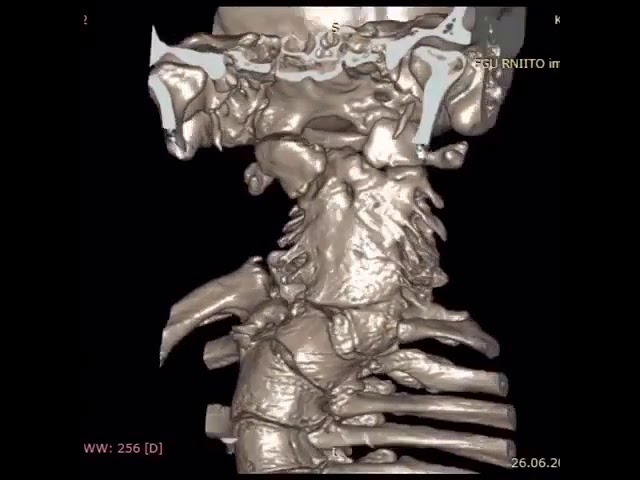

Диагностика при аномалиях шейного отдела

Аномалии костных структур шейных позвонков обычно обнаруживаются с помощью:

+ Рентгенографии, проводимой в передней и боковой проекциях.

+ Функциональной рентгенографии (спондилограммы в переднезадней и боковой проекциях, выполняемые при максимальном наклоне шеи).

Нарушения мозговых функций, связанные с шейными аномалиями, диагностируются с использованием:

+ Электроэнцефалографии (ЭЭГ).

+ Эхоэнцефалографии (ультразвуковое исследование головного мозга, позволяющее оценить внутричерепное давление и выявить патологические образования).

Аномалии позвоночного канала в шейном отделе, а также спинного и головного мозга, обычно исследуются с помощью МРТ.

Для обследования сосудов головы и шеи применяются:

+ Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и шеи — позволяет изучить анатомию сосудов, скорость кровотока, а также визуализировать бляшки, утолщение стенок сосудов и тромбы.

+ Реоэнцефалография (РЭГ) — используется для определения пульсового кровотока в артериях головного мозга и венозного оттока из черепной полости.

Лечение аномалий шейного отдела позвоночника

Лечение любых аномалий шейного отдела зависит от их типа и степени выраженности симптомов. В большинстве случаев не требуется какого-либо специального предварительного вмешательства:

- при отсутствии болевых ощущений и нарушений подвижности;

- без неврологических проявлений;

- без признаков миелопатии;

- при отсутствии нарушений мозгового кровообращения;

- без вегетососудистой дистонии.

Пациенты должны регулярно проходить обследование у специалистов, таких как вертебролог, ортопед, невролог или нейрохирург.

Важно поддерживать мышцы и связки шеи и головы в нормальном состоянии, занимаясь ежедневно лечебной гимнастикой для шейного отдела. Это поможет предотвратить проявление аномалии на протяжении всей жизни.

При возникновении приступов головной боли, головокружения, тошноты или потери сознания в случае подобных аномалий следует незамедлительно обратиться к врачу, так как аномалии шейного отдела, особенно у пожилых людей, могут привести к ишемическому инсульту и даже к летальному исходу.

Квалифицированный специалист в области краниальной остеопатии может оказать значительную помощь в лечении краниальных аномалий.

Видео: Аномалия Киммерле.

https://youtube.com/watch?v=ui3

d2-Ke4

Вопрос-ответ

Какие бывают пороки развития?

Пороки развития — это аномалии, возникающие в процессе эмбрионального формирования, и они могут быть классифицированы на несколько типов: структурные (например, пороки сердца, расщелина губы и неба), функциональные (например, нарушения обмена веществ), а также генетические (синдромы, вызванные хромосомными аномалиями). Эти пороки могут проявляться как в виде видимых аномалий, так и в виде скрытых нарушений, влияющих на здоровье и качество жизни.

Какие существуют аномалии шейного отдела позвоночника?

К распространённым заболеваниям шейного отдела позвоночника относятся: шейный спондилез, патологический износ хрящей и позвонков; грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе позвоночника: разрыв, выпячивание или выпячивание межпозвоночных дисков; дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков: разрушение межпозвоночных дисков.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы. Если вы замечаете у себя или у близких частые головные боли, ограничение подвижности шеи или дискомфорт, не игнорируйте эти признаки. Раннее обращение к врачу может помочь в диагностике и лечении пороков развития шейного отдела.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские осмотры. Особенно важно это для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Профилактические осмотры помогут выявить возможные проблемы на ранней стадии.

СОВЕТ №3

Занимайтесь физической активностью и укрепляйте мышцы шеи. Упражнения для шейного отдела помогут улучшить гибкость и снизить риск развития пороков. Консультируйтесь с врачом или физиотерапевтом для подбора безопасного комплекса упражнений.

СОВЕТ №4

Изучите информацию о наследственных факторах. Если в вашей семье были случаи пороков развития шейного отдела, обсудите это с врачом. Знание о возможных рисках поможет вам быть более внимательными к своему здоровью и принимать меры предосторожности.