Описание болезни

Существует два типа кардиосклероза: диффузный и очаговый. При диффузном кардиосклерозе изменения затрагивают обширные участки миокарда. Очаговый кардиосклероз поражает лишь небольшие зоны сердечной мышцы или всю толщу миокарда. Эта патология встречается у одной трети пациентов, перенесших миокардит.

В Международной классификации болезней (МКБ) данный диагноз не представлен. Кардиосклероз, возникший в результате воспалительного процесса, классифицируется под кодом I51.4, который соответствует неуточненному миокардиту.

Врачи отмечают, что постмиокардический кардиосклероз является серьезным осложнением, возникающим после инфаркта миокарда. Основные признаки заболевания включают одышку, учащенное сердцебиение и боли в груди. Для диагностики кардиосклероза специалисты используют электрокардиограмму, эхокардиографию и магнитно-резонансную томографию, что позволяет оценить состояние сердечной мышцы и выявить участки рубцевания. Лечение включает медикаментозную терапию, направленную на улучшение сердечной функции и предотвращение дальнейших осложнений, а также реабилитационные мероприятия. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, например, коронарное шунтирование. Врачи подчеркивают важность ранней диагностики и комплексного подхода к лечению для повышения качества жизни пациентов.

Изменения в сердечной мышце

Морфологические характеристики сердечной мышцы проявляются в остаточных изменениях, возникших после воспалительного процесса. В этом органе наблюдается значительное количество соединительных волокон (фиброз), мертвые клетки миокарда, а также небольшие скопления лимфоцитов и макрофагов.

| Признак/Симптом | Методы диагностики | Методы лечения |

|---|---|---|

| Одышка при физической нагрузке | ЭКГ (изменения сегмента ST, зубца T, наличие блокад) | Бета-блокаторы (снижают частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде) |

| Стенокардия (боль в груди) | Эхокардиография (оценка сократительной функции миокарда, выявление зон фиброза) | Ингибиторы АПФ (снижают нагрузку на сердце) |

| Утомляемость, слабость | Рентгенография грудной клетки (оценка размеров сердца) | Статины (снижают уровень холестерина) |

| Нарушения ритма сердца (аритмии) | Коронарография (оценка проходимости коронарных артерий) | Антиаритмические препараты (восстановление нормального ритма сердца) |

| Признаки сердечной недостаточности (отеки, одышка в покое) | МРТ сердца (более детальная оценка миокарда, выявление рубцовых изменений) | Диуретики (снижают отеки) |

| Снижение толерантности к физической нагрузке | Биохимический анализ крови (маркеры повреждения миокарда) | Реабилитация (лечебная физкультура, диетотерапия) |

| Головокружение, обмороки | Холтеровское мониторирование ЭКГ (выявление скрытых аритмий) | Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (при частых жизнеугрожающих аритмиях) |

| Хирургическое лечение (в случае выраженной коронарной недостаточности — аортокоронарное шунтирование, ангиопластика) |

Симптомы и признаки

Степень выраженности клинических симптомов зависит от объема разрастания соединительной ткани в миокарде и количества поврежденных кардиомиоцитов. С уменьшением числа работающих клеток снижается способность сердечной мышцы эффективно перекачивать кровь, что приводит к застою в большом или малом круге кровообращения. При поражении левых отделов сердца наблюдается застой крови в легких, что вызывает одышку, особенно при физической активности.

Нехватка воздуха особенно заметна ночью из-за горизонтального положения тела. Пациенты часто принимают позу «ортопноэ», сидя на кровати и опираясь на нее руками.

При поражении правых отделов сердца возникает застой крови в большом круге кровообращения. Это приводит к похолоданию и ощущению зябкости в конечностях, а также к тяжести и ноющим болям в правом подреберье, отекам, которые чаще всего наблюдаются в нижней части голеней.

Нарушения сердечного ритма могут вызывать приступы головокружения, слабости и потемнения в глазах. При более серьезных аритмиях возможна потеря сознания.

Постмиокардический кардиосклероз — это серьезное состояние, которое возникает после перенесенного инфаркта миокарда. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой, часто отмечают, что симптомы могут быть неочевидными на первых стадиях. Основные признаки включают одышку, усталость и боли в груди. Диагностика обычно включает ЭКГ, эхокардиографию и МРТ сердца, что позволяет врачам оценить степень повреждения миокарда. Многие пациенты делятся опытом, что своевременное обращение к врачу и регулярные обследования играют ключевую роль в успешном лечении. Методы терапии могут варьироваться от медикаментозного лечения до хирургических вмешательств, таких как коронарное шунтирование. Важно также учитывать изменения в образе жизни, включая диету и физическую активность, которые помогают улучшить общее состояние и предотвратить осложнения.

Причины

Миокардит и соответствующий тип кардиосклероза возникают по нескольким причинам.

- Вирусные инфекции: вирусы Коксаки, ECHO, простого герпеса, гриппа, Эпштейн-Барра и цитомегаловирусы.

- Бактериальные агенты: стафилококки, стрептококки, энтерококки, микобактерии туберкулеза, а также реже встречающиеся хламидии, микоплазмы, риккетсии, боррелии и дифтероиды.

- Паразиты и грибковые инфекции: токсоплазмы, трихинеллы, эхинококки, кандиды и аспергиллы.

- Использование медикаментов: воспаление сердечной мышцы может быть вызвано как прямым токсическим воздействием препаратов, так и аллергической реакцией. К таким медикаментам относятся антибиотики, противотуберкулезные средства, антидепрессанты и иммуносупрессанты, применяемые в онкологии (цитостатики).

- Аутоиммунные заболевания: острая ревматическая лихорадка, системная красная волчанка, системная склеродермия и анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

Механизм развития патологии

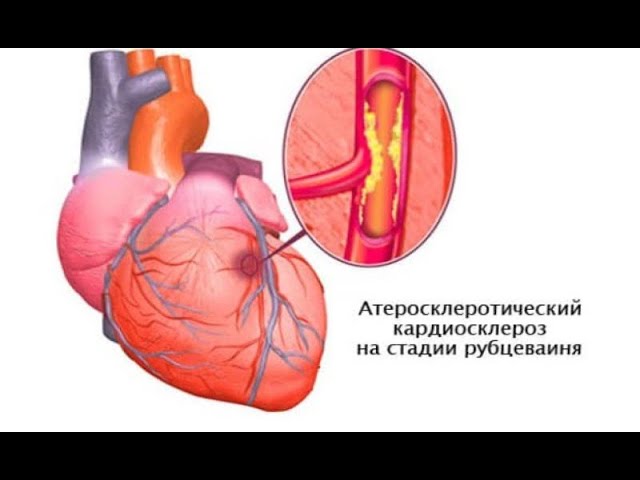

Патогенез кардиосклероза можно описать так: после завершения острых воспалительных процессов в миокарде из поврежденных клеток выделяются факторы роста фибробластов. Эти вещества увеличивают синтез коллагена — основного белка соединительной ткани.

Избыточный коллаген формирует волокна, которые постепенно заменяют нормально функционирующие участки сердечной мышцы. В результате ухудшается насосная функция миокарда, что может привести к нарушениям ритма сердца.

Однако такой процесс наблюдается не всегда. У большинства людей после перенесенного миокардита происходит полное выздоровление без значительных остаточных эффектов. Причины, по которым у одних пациентов развивается кардиосклероз, а у других — нет, остаются неясными. Это может зависеть от степени клеточных повреждений, состояния иммунной системы и других факторов.

Диагностика: как заподозрить и определить

Из своего практического опыта могу утверждать, что ключевым моментом является понимание истории заболевания. Тщательный опрос помогает выявить перенесенный миокардит. Симптомами могут быть боли в области сердца, учащенное сердцебиение, одышка и постоянная усталость.

Не менее важен общий осмотр пациента. В таких случаях я обращаю внимание на цвет губ (возможен синюшный оттенок), набухшие вены на шее, утолщение концевых фаланг пальцев (симптом барабанных палочек) и увеличение печени.

Аускультация сердца и легких занимает особое место в диагностике. У пациента могут быть слышны шумы, глухие тона, нерегулярный ритм и влажные хрипы в нижних отделах легких. В тяжелых случаях, когда наблюдается выраженная сердечная недостаточность, может возникнуть аускультативный феномен — «ритм галопа», который характеризуется появлением третьего тона между двумя нормальными.

После опроса и общего осмотра я формирую предварительный диагноз. Для его подтверждения или опровержения требуются дополнительные исследования, которые включают следующее:

- Общий и биохимический анализ крови — хотя они не дают достаточной информации для диагностики кардиосклероза, иногда могут выявить отклонения, способствующие развитию миокардита.

- Электрокардиография. На ЭКГ могут фиксироваться неспецифические изменения: подъем сегмента ST и отрицательный зубец Т. Часто наблюдаются нарушения ритма и проводимости сердца, такие как наджелудочковые и желудочковые экстрасистолии, мерцание и трепетание предсердий, а также атриовентрикулярные блокады и блокировки ножек пучка Гиса.

- Рентгенография органов грудной клетки — может показать увеличение границ сердца и признаки застоя в легких.

- Эхокардиография (УЗИ сердца, ЭХО-КГ) — позволяет визуализировать утолщение стенок миокарда, дилатацию предсердий и желудочков, а также зоны с нарушенной сократимостью сердечной мышцы.

- Эндомиокардиальная биопсия — согласно современным рекомендациям, диагноз кардиосклероза устанавливается на основе гистологического анализа миокарда. Однако из-за технической сложности я редко назначаю эту процедуру своим пациентам.

Лечение и его методы

Необходимость госпитализации определяется тяжестью состояния пациента. В большинстве случаев достаточно амбулаторного лечения. Применение противовирусных, антибактериальных и противогрибковых средств нецелесообразно, так как к моменту развития кардиосклероза возбудитель уже покинул организм.

Первый этап терапии включает ограничение физических нагрузок. Профессиональный спорт строго запрещен. Разрешены аэробные упражнения и лечебная физкультура. Я объясняю пациентам, что им следует придерживаться диеты с низким содержанием соли — не более 2–3 граммов в день. Это необходимо для предотвращения задержки жидкости в организме.

Основу лечения составляет медикаментозная терапия. Для замедления прогрессирования сердечной недостаточности я назначаю препараты из следующих групп: ингибиторы АПФ («Периндоприл», «Рамиприл»), бета-адреноблокаторы («Бисопролол», «Небивалол») и антагонисты минералокортикоидных рецепторов («Спиронолактон»). При выраженных застойных явлениях я назначаю диуретики — петлевые мочегонные средства («Фуросемид», «Торасемид»).

Методы лечения аритмий зависят от их типа, степени тяжести и сопутствующей симптоматики. При мерцании и трепетании предсердий в сердце могут образовываться тромбы, которые могут мигрировать и закупоривать сосуды, например, головного мозга, что приводит к ишемическому инсульту. Поэтому для предотвращения тромбообразования я использую антикоагулянты («Варфарин», «Дабигатран», «Апиксабан», «Ксарелто»).

Если аритмии сопровождаются головокружением и предобморочными состояниями, стоит рассмотреть возможность применения препаратов, нормализующих сердечный ритм, таких как «Прокаинамид», «Пропафенон», «Соталол». При резистентности к медикаментозной терапии может потребоваться оперативное вмешательство — радиочастотная аблация. При тяжелых атриовентрикулярных блокадах показана установка электрокардиостимулятора.

Осложнения: от чего наступает смерть и в каких случаях

Негативные последствия могут возникать при диффузных формах кардиосклероза. К ним относятся острая сердечная недостаточность, проявляющаяся отеком легких и кардиогенным шоком, что означает резкое ухудшение насосной функции сердца.

При значительных нарушениях сердечного ритма существует риск внезапной сердечной смерти, вызванной фибрилляцией желудочков и асистолией (полной остановкой сердца). Эти состояния часто приводят к летальному исходу и наблюдаются примерно в 5–10 % случаев кардиосклероза, возникающего после миокардита.

Совет врача

Если ваши ноги отекают, особенно к вечеру, или вы испытываете одышку, усиливающуюся в горизонтальном положении или ночью, а также головокружение, потемнение в глазах и обмороки, обязательно обратитесь к врачу. Это поможет провести комплексное кардиологическое обследование и назначить необходимое лечение.

Клинический случай

На прием ко мне обратился 49-летний мужчина с жалобами на общую слабость, повышенную утомляемость, затрудненное дыхание и частые эпизоды головокружения. Вчера вечером он потерял сознание, что и стало причиной визита к врачу. В ходе беседы выяснилось, что полгода назад, после перенесенной простуды, у пациента начали возникать боли в грудной клетке, на которые он не обратил внимания. При аускультации было зафиксировано слабое и нерегулярное сердцебиение с частотой 42 удара в минуту. На электрокардиограмме выявлена полная атриовентрикулярная блокада, частота сокращений желудочков составила 35—47 в минуту.

Ультразвуковое исследование сердца показало утолщение стенок миокарда, наличие зон гипокинеза (сниженной сократимости) и низкую фракцию выброса (45 %). Я заподозрил постмиокардический кардиосклероз. На врачебном консилиуме было принято решение о проведении эндомиокардиальной биопсии. Гистологическое исследование выявило фиброз миокарда и дегенеративные изменения клеток.

Итоговый диагноз: «Миокардит неуточненный. Осложнения: хроническая сердечная недостаточность II функционального класса по NYHA, полная АВ-блокада». Пациенту назначены медикаменты для лечения сердечной недостаточности, а также проведена имплантация постоянного электрокардиостимулятора. После операции состояние больного улучшилось, головокружения и одышка его больше не беспокоят.

Заключение

Миокардитический кардиосклероз — это осложнение, возникающее после миокардита. Оно связано с аномальным увеличением соединительной ткани в сердечной мышце, происходящим после воспалительных процессов. Заболевание наблюдается у одной трети пациентов с миокардитом. Для диагностики учитываются симптомы, результаты опроса, врачебный осмотр и данные инструментальных исследований, таких как ЭКГ и Эхо-КГ.

В лечении применяются медикаменты, замедляющие развитие сердечной недостаточности, а также антикоагулянты и антиаритмические препараты. При тяжелом течении болезни пациентам могут предложить радиочастотную аблацию или установку электрокардиостимулятора. Смертность от постмиокардического кардиосклероза составляет 5—10 %. Основные причины летального исхода — острая сердечная недостаточность и серьезные аритмии.

Вопрос-ответ

Как диагностируют кардиосклероз?

Магнитно-резонансная томография сердца (МРТ) назначается в случае необходимости. Этим исследованием делают послойные «срезы» всего сердца для уточнения и детального рассмотрения очага поражения. Ангиография сердца позволяет определить утолщение стенок сосудов и артерий, сужение их просветов или полную закупорку.

Что такое постмиокардитический кардиосклероз?

Постмиокардитический кардиосклероз — развивается вследствие возникновения воспалительного процесса в миокарде, носит диффузный характер. Врожденный кардиосклероз — возникает вследствие врожденных заболеваний, таких как коллагенозы и субэндокардиальный фиброэластоз.

Как определить постинфарктный кардиосклероз?

Постинфарктный кардиосклероз определяется на основе клинических данных, анамнеза перенесенного инфаркта миокарда, а также с помощью инструментальных методов исследования, таких как ЭКГ, эхокардиография и магнитно-резонансная томография. Эти методы помогают выявить изменения в структуре сердечной мышцы, наличие рубцовой ткани и нарушения функции сердца, что указывает на развитие кардиосклероза после инфаркта.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования, особенно если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это поможет выявить возможные проблемы на ранних стадиях и начать лечение вовремя.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на свое питание. Употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, может помочь поддерживать здоровье сердца и снизить риск развития кардиосклероза.

СОВЕТ №3

Занимайтесь физической активностью, подходящей для вашего состояния. Умеренные физические нагрузки, такие как прогулки или плавание, могут улучшить сердечно-сосудистую функцию и общее самочувствие.

СОВЕТ №4

Не игнорируйте симптомы, такие как одышка, усталость или боли в груди. При их появлении обязательно проконсультируйтесь с врачом для проведения диагностики и получения необходимого лечения.